寺

日本にある寺はどれも仏教という宗教の物です。元々インドの宗教だった仏教は中国に入り、飛鳥時代(592〜710年)に中国から日本に入りました。そこから様々な形の寺が日本中で建立されたものの、日本で広まった仏教は日本人らしく変化されていき、他国で見られない風習などが多数誕生されました。例えば、インドの仏教は、悟りを開くために座り込んだまま瞑想を何時間も、何週間も続ける必要があるそうです。日本では、長い期間で瞑想をしなくても、日々の快感などを思い存分味わうことで同様な悟りを開くことが可能です。細かいところはさておき、日本の仏教は最高の状態に達するには必ずしも瞑想などの修行をする必要があるとは限りません。日本の仏教は13宗56派が存在すると言われています。

日本にある寺でお参りしたことがある人は気が付いたでしょうが、寺に墓場が設置されている場合があります。日本では、希望すれば、寺での墓の建立が可能です。一般的な墓場より寺で墓を建立した方がお金がかかりながらも、寺の関係者が墓場の管理をし、建立した墓をより綺麗に保つことができるという利点があります。仏教と死の深い関わりがあり、日本では基本的に仏教の僧侶が葬儀を行います。僧侶が葬儀を行うことで、故人の魂が冥界に到達できます。故人は仏になっていくと考えられていて、仏弟子として修行を積んもらい、授戒(仏門に入る者が仏の定めた戒律を受ける)の目的もあります。そして、浄土真宗の場合、葬儀を行うことで阿弥陀如来(全ての生きとし生けるものを救ってくれる仏)に感謝の気持ちを表します。

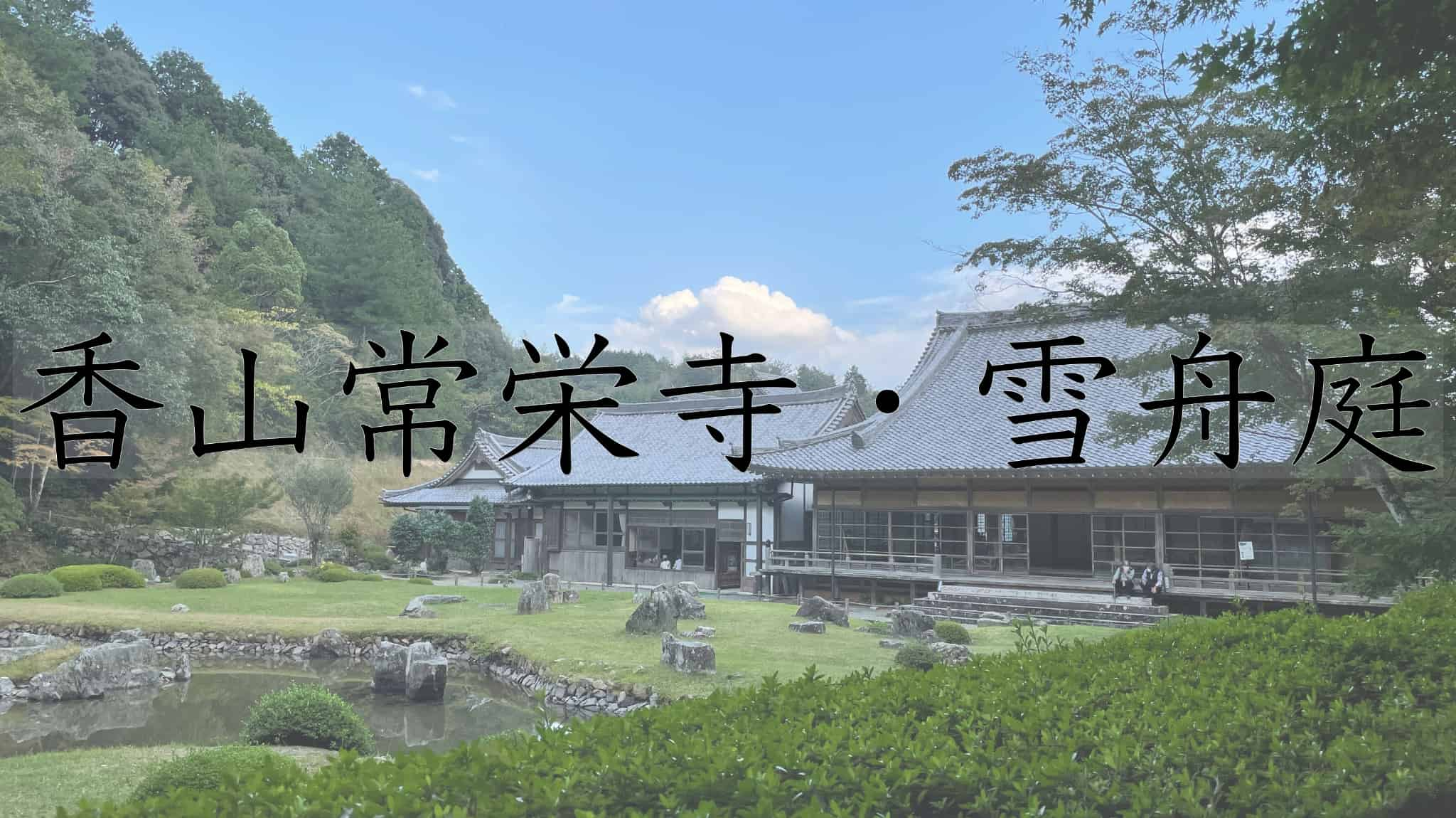

仏教の儀式などが行われる寺の建物自体は、門が構えられていることが多いです。門は寺の象徴的な物であり、入り口も指す役割です。寺に塔(五重塔など)が聳え立つこともあります。塔は階ごとに異なる意味が込められていて、五重塔の場合、下から地(基礎)、水(塔身)、火(笠)、風(請花)、空(宝珠)と五大思想(5つの世界)を指しています。宗派により、寺の境内の構造が異なっていて、禅宗は、石で作られた日本庭園が設置されている寺があります。足跡を残さずに僧侶が毎日庭の石に線を引き、水の流れを表します。宗派により、寺の構造が大きく変化し、規模の小さい寺もあれば、境内の広い寺もあります。

寺の境内にも「仁王」と呼ばれている守護神の像が2体安置されています。元々は釈迦如来を守っていたものの、分身によって2体になりました。怖い顔をしているこの神は、寺の門で見かける番人です。手に金剛杵(こんごうしょ)という杖のような物を持つことがあり、悪い気持ちを打ち砕いてくれる物です。悪と戦い、雷を操る伝説のある物です。全身赤色の仁王は、全身に力を込めていて、血管が浮き上がっていると言われています。激怒しているかのように見えるこの守護神ですが、よく見ると、1体は口を開けています。これは「阿(あ)」と呼ばれていて、「初め」と意味しています。もう1体は口を閉じていて、「吽(うん)」と呼ばれています。終わりと意味していますが、2体の仁王は「初めから終わりまで」と象徴しています。

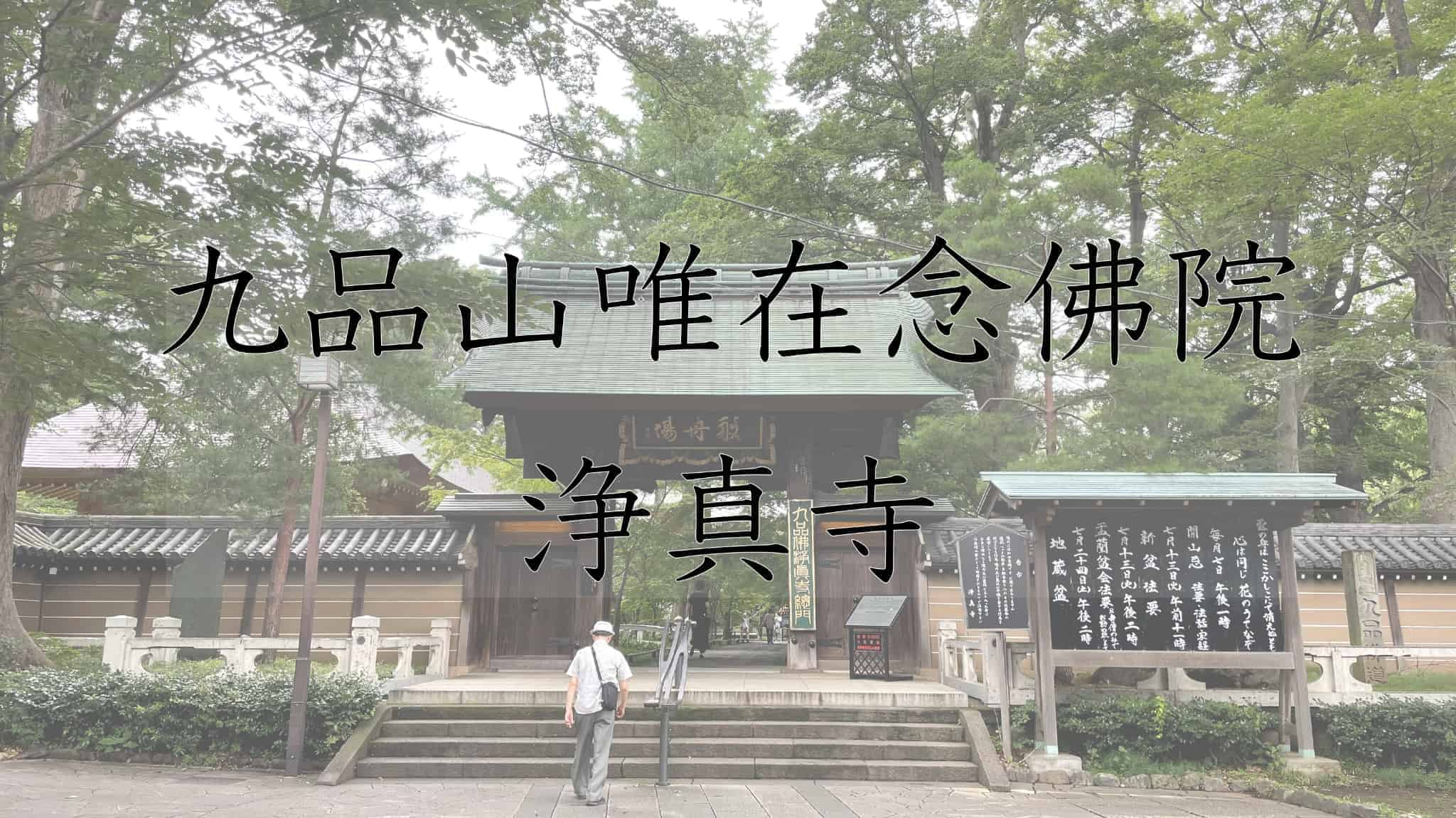

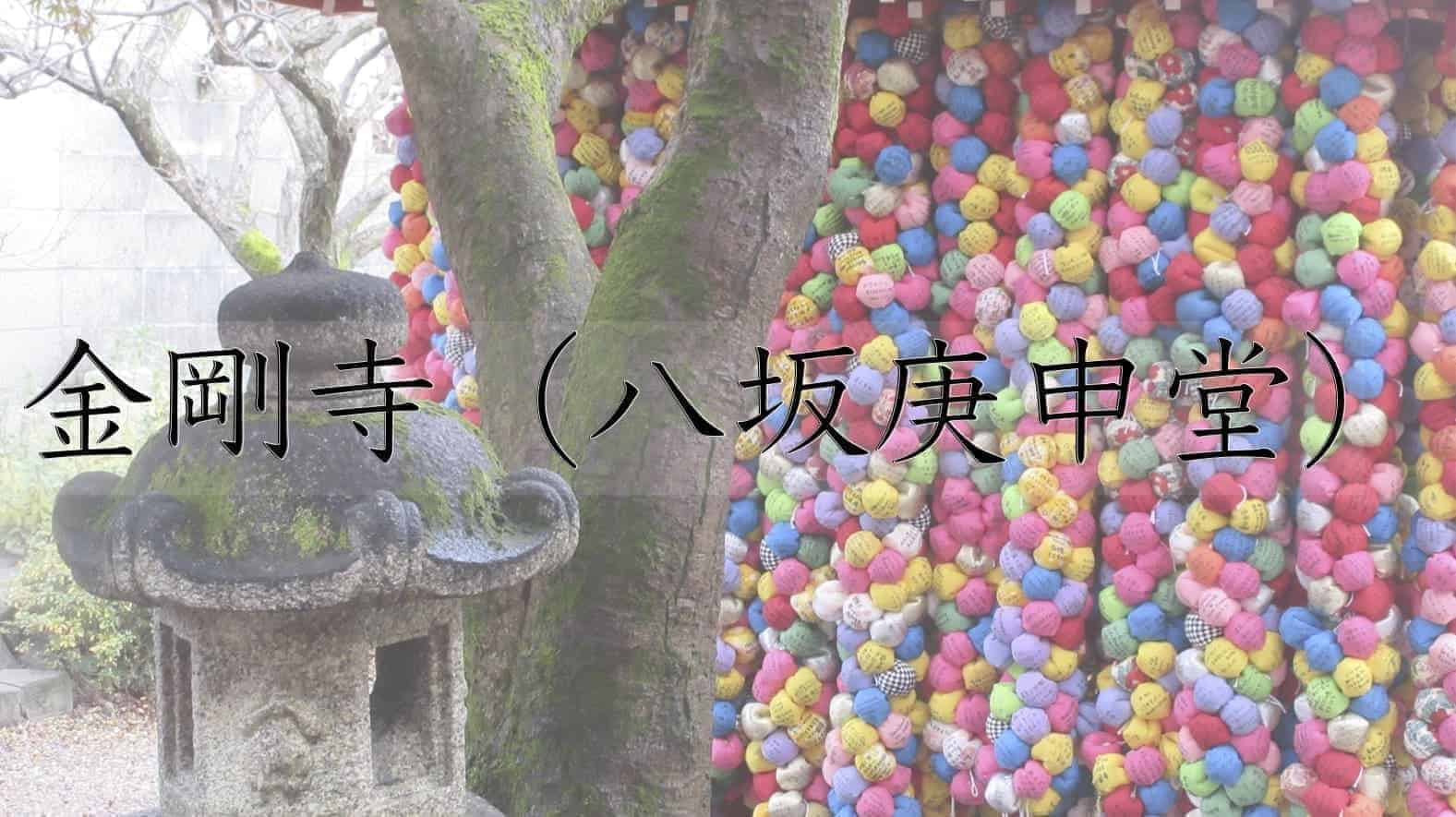

枚挙に遑がないほどの寺が日本に存在している中、下記の記事を通し、歴史の深い寺やMORIKOBOSHIの一押しの寺を知ることができます。寺に関する知識をこの記事を読むことで学び、日本の寺がより好きになると嬉しいです。